Contesto e bisogni delle scuole montane in Lombardia

Le scuole di montagna in Lombardia rappresentano piccole comunità educative isolate, spesso organizzate in pluriclassi con alunni di età diverse, situate in aree a bassa densità abitativa[1][2]. Queste “piccole scuole” svolgono un ruolo cruciale come presidi culturali sul territorio, ma sono anche realtà fragili, minacciate dallo spopolamento e dalla difficoltà di accesso a servizi e infrastrutture. Le pluriclassi – con un unico docente per bambini di classi diverse – richiedono metodi didattici flessibili e differenziati: non è possibile insegnare a tutti nello stesso modo, ed è necessaria una forte capacità di personalizzazione[3]. Allo stesso tempo, queste situazioni offrono alcuni vantaggi (numeri ridotti, relazione familiare scuola-comunità, cooperazione tra alunni di età diverse) che possono essere valorizzati[4].

Isolamento geografico e digitale: storicamente molte scuole montane hanno sofferto di isolamento, con ridotte opportunità di confronto e stimoli esterni. Questo isolamento incide sul benessere degli studenti e sulla qualità dell’offerta formativa. Tuttavia, le tecnologie digitali possono azzerare le distanze, collegando in tempo reale comunità scolastiche distanti[5][6]. Progetti nazionali come la rete delle Piccole Scuole promossa da INDIRE hanno dimostrato che è possibile “fare rete” tra scuole remote, svolgere laboratori didattici a distanza e creare classi virtuali condivise, superando i limiti geografici[7][6]. In Lombardia, potenziare la connettività e gli strumenti digitali significa aprire queste scuole al mondo, riducendo il senso di isolamento sia per studenti sia per docenti.

Bisogni educativi specifici: le scuole di montagna spesso operano in contesti socio-economici delicati. Dati recenti indicano che il tasso di dispersione scolastica medio in Italia (12,7%) sale oltre il 20% nelle aree montane e interne, dove l’accesso all’istruzione è più difficile[8]. Ciò indica un’urgenza di interventi mirati per garantire equità educativa: evitare che la distanza o la mancanza di risorse penalizzi i giovani delle zone montane della Lombardia. Vi è inoltre la necessità di supportare alunni con bisogni educativi speciali (BES) o difficoltà di apprendimento in contesti dove mancano figure specialistiche. Anche l’orientamento scolastico e professionale risulta critico: i ragazzi delle valli montane rischiano di avere meno esposizione a opportunità formative e lavorative rispetto ai coetanei urbani. Infine, i docenti che operano in questi contesti necessitano di formazione e supporto specifici: spesso sono pochi e devono coprire più discipline e ruoli, con limitate occasioni di confronto professionale.

Opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale: l’IA può rispondere a molti di questi bisogni. A livello internazionale l’IA in ambito educativo è già impiegata per rivitalizzare i processi di insegnamento-apprendimento e supportare la differenziazione didattica, soprattutto in classi eterogenee[9]. In contesti come quelli montani, l’IA rappresenta un’opportunità per garantire continuità didattica anche in caso di mancanza temporanea di docenti, per offrire tutoraggio personalizzato agli studenti e per prevedere precocemente situazioni di abbandono scolastico, intervenendo prima che sia troppo tardi[9]. L’IA può inoltre aiutare nella gestione personalizzata degli apprendimenti (ad esempio adattando gli esercizi al livello di ciascuno) e nel potenziamento dell’inclusione, fornendo strumenti accessibili (sintesi vocale, traduzione automatica, ecc.) per studenti con difficoltà.

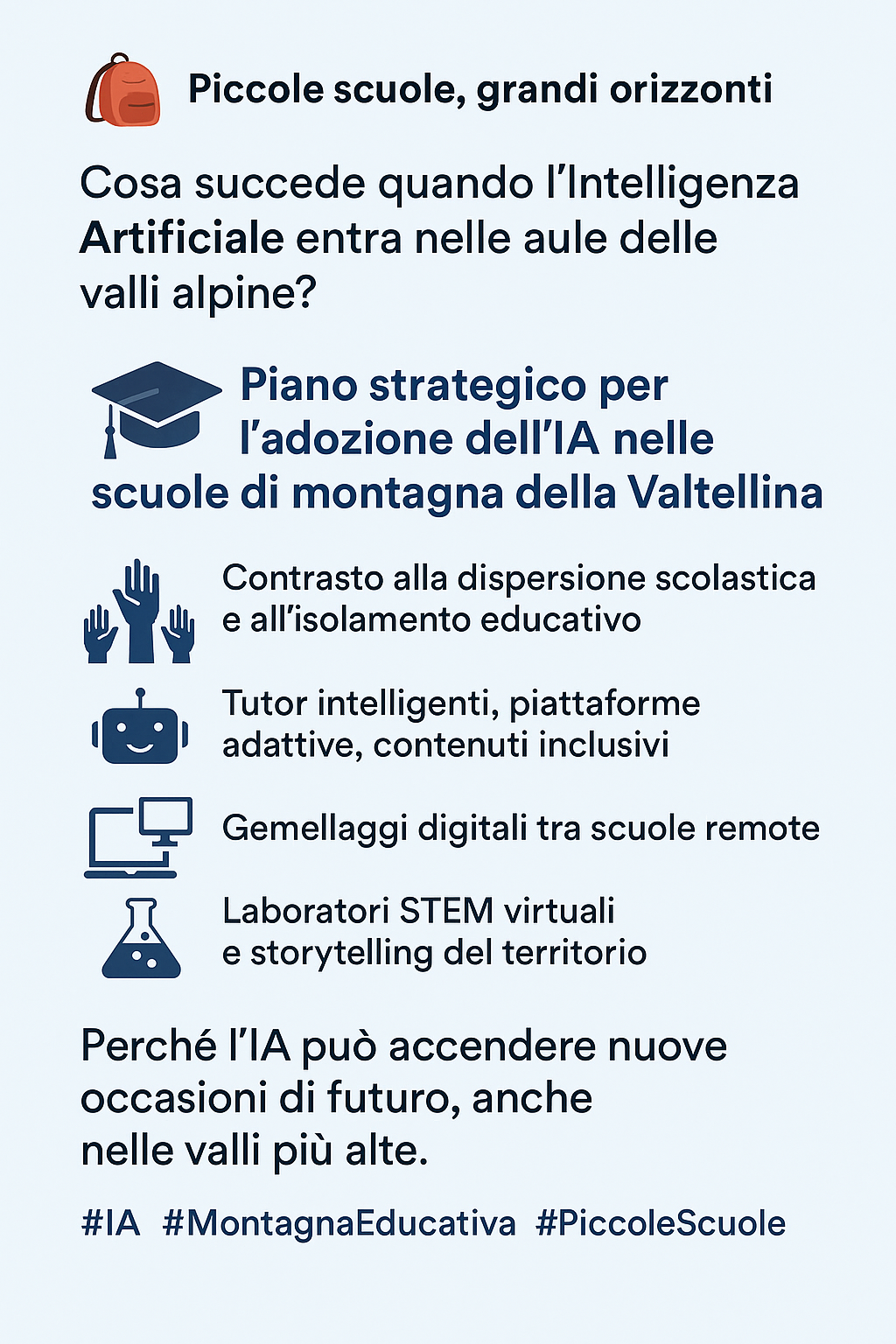

Alla luce di questo contesto, il presente piano strategico intende sostenere dirigenti scolastici ed enti locali nell’introdurre soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale nelle scuole montane della Lombardia, con un orizzonte di attuazione biennale/triennale. L’obiettivo è duplice: da un lato innovare la didattica offrendo ai ragazzi delle aree montuose della regione le stesse opportunità educative dei loro coetanei altrove, dall’altro rafforzare il ruolo delle scuole montane come motore di coesione territoriale, contrastando isolamento e dispersione. Di seguito si delineano le azioni previste, le sperimentazioni proposte, i modelli di formazione per i docenti, i partner da coinvolgere, le possibili fonti di finanziamento e gli indicatori per monitorare l’impatto di questo piano.

Azioni pianificate per didattica, inclusione, orientamento e personalizzazione

Per introdurre l’IA in modo efficace, si propongono azioni concrete articolate per i diversi ambiti strategici – didattica, inclusione, orientamento e personalizzazione dell’apprendimento – corredate da una tempistica di massima. Le azioni saranno distribuite su un arco di tre anni, con una prima fase di avvio e sperimentazione (Anno 1), una seconda fase di estensione e consolidamento (Anno 2) e una terza fase di integrazione sistemica (Anno 3). In una logica di progetto, le attività verranno monitorate e aggiustate in corso d’opera sulla base dei risultati intermedi.

Didattica Innovativa con l’IA

- Piattaforme adattive per l’apprendimento: Nel primo anno, introdurre in almeno 2-3 scuole pilota piattaforme di apprendimento adattivo basate su IA (ad esempio per matematica e lingue) che propongano esercizi personalizzati agli studenti. Questi sistemi adattano automaticamente il livello e il tipo di attività in base alle risposte dello studente, permettendo a ciascuno di progredire secondo il proprio ritmo. Timeline: Anno 1: selezione piattaforma (es. strumenti già disponibili sul mercato), formazione ai docenti pilota e avvio in classe. Anno 2: estensione ad altre scuole/pluriclassi della valle sulla base dei feedback positivi. Anno 3: integrazione della piattaforma nel curriculum ordinario e collegamento ai registri elettronici per monitorare i progressi.

- Contenuti didattici generati con IA: sviluppare repository di contenuti creati o aumentati tramite IA a disposizione dei docenti delle scuole montane. Ad esempio, usare tool di IA generativa per produrre quiz, schede di approfondimento, traduzioni semplificate di testi o simulazioni virtuali da utilizzare in classe. Timeline: Anno 1: organizzare workshop (anche con partner tecnici) per far conoscere ai docenti strumenti di content creation con IA; creare un gruppo di lavoro di insegnanti innovatori che raccolga i primi materiali. Anno 2: popolare una libreria digitale condivisa a livello regionale (ad esempio sul sito dell’USR o piattaforma cloud dedicata) con materiali verificati e classificati per disciplina e classe. Anno 3: aggiornare continuamente i contenuti e promuovere il loro riuso anche oltre la provincia, inserendosi magari nella rete nazionale delle “Piccole Scuole” INDIRE.

- Didattica collaborativa in rete: sfruttare l’IA e il digitale per collegare le classi di diverse scuole montane, creando aule virtuali condivise. Ad esempio, due pluriclassi di paesi differenti potrebbero avere momenti settimanali di lezione in videoconferenza insieme, coadiuvate da strumenti di IA per la traduzione simultanea (se vi sono minoranze linguistiche) o per la moderazione delle discussioni. Progetti come “classi in rete” hanno già mostrato la fattibilità di tali approcci: grazie al web e alla videoconferenza, alunni di scuole lontane (dalle Alpi alle isole Egadi) hanno svolto insieme laboratori didattici, superando i limiti della dimensione locale[6]. Timeline: Anno 1: identificare coppie/reti di scuole disponibili alla sperimentazione e dotarle di attrezzatura audio-video adeguata; organizzare una prima attività didattica congiunta (es. laboratorio scientifico online). Anno 2: calendarizzare unità di apprendimento congiunte mensili o trimestrali (es. progetto interscolastico di coding, gara di problem solving online, ecc.), anche aperte a scuole di altre regioni (gemellaggi digitali). Anno 3: stabilizzare le collaborazioni creando gemellaggi permanenti e scambi virtuali strutturati nel PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) delle scuole.

- Intelligenza Artificiale nel curriculum scolastico: parallelamente all’uso dell’IA come strumento didattico, è importante insegnare cos’è l’IA agli studenti, per sviluppare competenze digitali e pensiero critico. Si prevede di inserire moduli introduttivi sull’IA (commisurati all’età: dal coding base nelle primarie fino a elementi di data science nelle superiori) magari nell’ambito dei percorsi STEM. Una scuola superiore di Sondrio (ITI “E. Mattei”) ha già aderito al programma NVIDIA Deep Learning Institute per formare studenti su AI e data science[10]; il piano mira a diffondere queste esperienze. Timeline: Anno 1: formazione di docenti STEM sul tema (anche tramite partnership con università/locali o aziende ICT); Anno 2: avvio di moduli didattici sull’IA in alcune classi campione (es. ore di informatica/progetti PCTO nelle superiori, attività ludiche di robotica nelle medie). Anno 3: consolidare un curriculum locale su competenze di intelligenza artificiale, con possibilità di certificazioni per studenti (es. micro-certificati Nvidia, patenti digitali, ecc.).

Inclusione e Supporto Personalizzato

- Tutor virtuali e micro‐tutoraggio: implementare strumenti di tutoraggio basati su IA per offrire supporto individuale agli studenti con difficoltà o bisogni educativi speciali. Ad esempio, utilizzare chatbot educativi o assistenti virtuali che, fuori dall’orario di lezione, rispondano alle domande degli studenti sui compiti, forniscano spiegazioni aggiuntive o esercizi mirati. Questi “micro-tutor” possono integrarsi con le piattaforme didattiche: lo studente che sbaglia un esercizio riceve immediatamente suggerimenti o richiami teorici personalizzati. Timeline: Anno 1: valutare soluzioni esistenti (ad es. applicazioni di tutoring intelligente in italiano), coinvolgere un piccolo gruppo di studenti in una prova dopo-scuola; Anno 2: estendere l’uso a tutti gli alunni che necessitano recupero in materie chiave (italiano, matematica), magari prevedendo sessioni regolari di laboratorio pomeridiano assistito dall’IA. Anno 3: integrazione strutturale del micro-tutoraggio nel piano di recupero e rinforzo delle scuole (con ore dedicate e monitoraggio dei progressi). L’obiettivo è sia colmare lacune in modo tempestivo, sia liberare tempo degli insegnanti in classe, garantendo che nessuno resti indietro.

- Strumenti IA per BES e disabilità: fornire alle scuole dotazioni software basate su AI finalizzate all’inclusione. Esempi concreti: sistemi di sintesi vocale e riconoscimento vocale per studenti con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) o dislessia, traduttori automatici e sottotitolazione live per alunni non madrelingua o con problemi uditivi, applicazioni di visione artificiale che descrivono immagini per studenti ipovedenti, ecc. Molti di questi strumenti sono disponibili (spesso integrati in suite come Microsoft Immersive Reader o Google) e vanno introdotti e configurati nei contesti di montagna. Timeline: Anno 1: mappatura dei bisogni specifici nelle scuole (numero di studenti BES, tipologie di disabilità) e training base ai docenti sull’uso di questi tool; acquisizione delle licenze o attivazione di servizi gratuiti esistenti. Anno 2: implementazione in classe – es. un alunno dislessico che usufruisce di un tablet con lettura facilitata dall’IA – e monitoraggio dei benefici (anche tramite feedback famiglie). Anno 3: consolidare queste pratiche inclusive a regime, aggiornando gli strumenti all’evoluzione tecnologica e condividendo le buone pratiche a livello provinciale.

- Riduzione dell’isolamento socio-educativo: sfruttare l’IA per connettere studenti e famiglie delle aree montane con comunità di apprendimento più ampie. Ad esempio, piattaforme di e-learning collaborative dove gli alunni possano interagire con coetanei di altre scuole su interessi comuni (coding, lingue, hobby scientifici). Un’idea è creare una “comunità virtuale della Lombardia montana” dove, grazie a algoritmi di matching, ragazzi di piccoli paesi possano trovare “pari” con cui discutere argomenti che li appassionano, sotto la moderazione di tutor (anche virtuali). Questo aiuta a compensare la mancanza di coetanei numerosi nella singola scuola. Timeline: Anno 1: progettare la piattaforma in collaborazione con esperti (università o startup EdTech locali), coinvolgendo magari gli studenti stessi nella co-creazione (hackathon giovanili sull’IA); Anno 2: lanciare la piattaforma in via sperimentale con un numero limitato di utenti (es. classi terze medie di 5 scuole diverse) e valutare partecipazione e soddisfazione; Anno 3: estendere la comunità virtuale a tutti gli istituti comprensivi delle provincie montane della Lombardia, includendo eventualmente anche mentor esterni (es. studenti universitari originari delle comunità locali che vivono altrove, per mantenere un legame col territorio).

Orientamento Scolastico e Professionale Potenziato

- Piattaforma di orientamento con IA: realizzare (o adottare) un portale online dedicato all’orientamento scolastico e lavorativo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della regione. Il portale, potenziato da intelligenza artificiale, potrebbe offrire test attitudinali adattivi (che consigliano percorsi di studio in base alle risposte), un assistente virtuale a cui gli studenti possono porre domande su scuole superiori, università o professioni, e una sezione di match che suggerisca possibili mestieri affini ai loro interessi. Timeline: Anno 1: partnership con enti specializzati (es. centri per l’impiego, Università, o aziende che già offrono servizi di orientamento digitale) per progettare i contenuti e l’algoritmo di raccomandazione; Anno 2: lancio del portale agli studenti di terza media e biennio superiori, con momenti formativi su come usare lo strumento e interpretare i risultati; Anno 3: integrazione dei risultati dell’orientamento IA nei colloqui individuali di orientamento (es. il consiglio orientativo di terza media può tener conto dei report generati dalla piattaforma). L’IA qui funge da supporto informativo, non sostituisce il consigliere orientativo, ma arricchisce dati e possibilità esplorate dagli studenti.

- Storytelling delle professioni locali: in parallelo al digitale, avviare un progetto di storytelling territoriale con IA focalizzato sulle professionalità del territorio montano. L’idea è coinvolgere gli studenti nella creazione di brevi documentari o podcast (anche con l’ausilio di strumenti IA per montaggio video, traduzione o sintesi) che raccontino le storie di giovani professionisti che hanno scelto di vivere e lavorare nelle zone montane (es. guide alpine, imprenditori agricoli di nuova generazione, esperti di turismo sostenibile, artigiani digitali). Questo duplice obiettivo orientativo e identitario: far conoscere ai ragazzi “modelli” positivi locali e allo stesso tempo sviluppare competenze di storytelling digitale. Timeline: Anno 1: definizione del progetto e formazione tecnica (videomaking, uso di AI per editing) a un gruppo di studenti volontari (magari come attività PCTO per le superiori); Anno 2: raccolta delle interviste e produzione dei contenuti (con eventi locali di presentazione); Anno 3: ampliamento dell’archivio di storie e diffusione tramite canali istituzionali (siti comunali, social media scolastici) per ispirare le nuove generazioni.

- Esperienze immersive di orientamento: valutare l’uso di tecnologie VR/AR potenziate da AI per far vivere agli studenti esperienze simulate di scuole o lavori futuri. Ad esempio, uno studente potrebbe “visitare” virtualmente un laboratorio di un istituto tecnico o vivere una giornata tipo di un mestiere (simulazione immersiva) guidato da un assistente AI che spiega cosa accade. Queste esperienze, sebbene sperimentali, possono motivare i ragazzi di zone remote a immaginarsi in contesti diversi senza doversi spostare fisicamente. Timeline: da considerare in fase avanzata (Anno 3) come evoluzione innovativa, previa verifica di risorse (visori VR, contenuti disponibili) e interesse degli studenti.

Personalizzazione dell’Apprendimento

- Analytics e piani personalizzati: implementare un sistema di Learning Analytics a livello di istituto, che grazie all’IA analizzi i dati di apprendimento degli studenti (valutazioni, progressi sulle piattaforme, partecipazione) per individuare tempestivamente situazioni critiche o eccellenze. Ad esempio, un algoritmo potrebbe segnalare se un alunno mostra difficoltà ricorrenti in matematica rispetto ai pari livello, suggerendo al docente interventi mirati. Viceversa, potrebbe identificare studenti molto avanzati in una materia, a cui proporre attività di approfondimento. Questo strumento aiuta i docenti delle pluriclassi a promuovere la differenziazione pedagogica nelle classi eterogenee, garantendo a ciascuno sfide adeguate al proprio livello[9]. Timeline: Anno 1: definizione degli indicatori chiave da monitorare (in sinergia con gli indicatori di progetto), scelta di eventuali software o sviluppo di dashboard (magari con supporto universitario); Anno 2: raccolta sistematica dei dati e primi report bimestrali ai consigli di classe, con azioni correttive personalizzate; Anno 3: integrazione dell’analisi predittiva per evidenziare rischio di abbandono (incrociando dati di rendimento, assenze, distanza, ecc.) così da attivare misure di sostegno prima che il disagio si trasformi in dispersione[11].

- Apprendimento flessibile e modulare: sperimentare, nelle scuole secondarie di II grado e CFP (centri di formazione professionale) locali, percorsi didattici modulari supportati da IA. Ad esempio, offrire agli studenti la possibilità di seguire micro-corsi online aggiuntivi (di 20-30 ore) su competenze specifiche di loro interesse – dall’introduzione alla programmazione, a una lingua straniera rara, a competenze green – con piattaforme che adattino il percorso in base al ritmo dello studente e forniscano attestati digitali (micro-credential). L’IA qui serve sia a personalizzare il percorso di ciascuno sia a gestire l’erogazione flessibile dei contenuti. Timeline: Anno 1: accordo con piattaforme di e-learning (es. MOOC universitari, oppure realtà locali come startup EdTech) e individuazione delle aree tematiche rilevanti per il territorio; Anno 2: lancio dei primi micro-corsi extra-curriculari riconosciuti dalle scuole (come credito formativo); Anno 3: istituzionalizzazione di un “catalogo formativo” aggiuntivo gestito a livello provinciale, costantemente aggiornato grazie ai feedback degli studenti.

- Coinvolgimento attivo e mentorship: utilizzare l’IA anche per personalizzare il coinvolgimento degli studenti nelle attività scolastiche. Ad esempio, sistemi di analisi del sentiment potrebbero raccogliere feedback anonimi degli studenti sulle lezioni, aiutando i docenti ad adattare metodi e contenuti alle preferenze di apprendimento della classe. Inoltre, piattaforme di mentorship potenziate da IA possono abbinare studenti a mentor (ex-studenti, esperti) con background simile o interessi comuni, creando rapporti di tutoring personalizzati. Tali approcci aumentano la motivazione e l’engagement, fattori chiave per il successo formativo nelle aree periferiche. Timeline: da introdurre gradualmente in Anno 2-3, quando la familiarità con strumenti IA sarà maggiore tra docenti e studenti, e previa disponibilità di partner (es. associazioni di ex-alunni, reti professionali) per il mentorship.

(Le azioni sopra elencate saranno dettagliate operativamente in piani di lavoro annuali a cura di un coordinamento provinciale. Nella sezione seguente si propongono alcune sperimentazioni chiave che integrano queste azioni in progetti pilota.)

Sperimentazioni pilota proposte

Per dare concretezza al piano, si propongono alcune iniziative pilota da avviare preferibilmente già nel primo anno. Queste sperimentazioni fungeranno da esempi trainanti e laboratori di innovazione, i cui risultati guideranno l’estensione su scala più ampia. In particolare, si suggeriscono quattro ambiti progettuali:

- Pluriclassi aumentate dall’IA: progetto mirato alle scuole primarie e secondarie di I grado con pluriclassi. Si doteranno 2–3 pluriclassi pilota di un “kit digitale” comprendente: dispositivi per ogni alunno, connessione stabile, piattaforma di apprendimento adattivo e un assistente AI in classe. Durante le lezioni, mentre l’insegnante lavora con un gruppo di alunni di una certa fascia d’età, gli altri potranno svolgere attività personalizzate sotto la supervisione dell’assistente virtuale (esercizi, letture con sintesi vocale, quiz interattivi). L’IA aiuterà a garantire la continuità didattica e la personalizzazione malgrado la compresenza di classi diverse[9]. Inoltre, le pluriclassi pilota verranno messe in rete tra loro: ad orari prestabiliti si collegheranno in videoconferenza per condividere momenti di lezione comune (es. un progetto interdisciplinare), così che bambini di piccoli paesi possano sentirsi parte di una comunità più grande. Questa sperimentazione sarà monitorata da ricercatori (es. INDIRE) per valutarne l’impatto pedagogico e, se positiva, potrà essere estesa ad tutte le numerose pluriclassi presenti in contesti montani italiani[12], a partire dalle altre scuole della Lombardia.

- Laboratori Virtuali STEM: avviare in collaborazione con partner universitari o centri di ricerca dei laboratori scientifici virtuali fruibili dalle scuole di montagna. Ad esempio, un laboratorio di scienze dove gli studenti, attraverso il computer o visori VR, possano simulare esperimenti di chimica, esplorare fenomeni fisici o compiere visite virtuali ad impianti industriali, guidati da un tutor (anche remoto). In pratica, anche se la scuola non ha un laboratorio fisico ben attrezzato, gli alunni potranno vivere esperienze pratiche “di laboratorio” attraverso la realtà virtuale e aumentata, con l’IA che facilita le simulazioni (ad es. modelli virtuali che reagiscono alle azioni degli studenti) e personalizza le attività in base al livello. Un esempio potrebbe essere collegare alcune scuole delle aree alpine lombarde con il laboratorio remoto di un’università: gli studenti montani, dalla loro aula informatica, partecipano a un esperimento condotto in città, interagendo in tempo reale e potendo porre domande a un assistente virtuale che spiega i passaggi. Questa sperimentazione abbatte le barriere logistiche e consente anche ai piccoli plessi di svolgere attività STEM avanzate, elemento fondamentale per stimolare interesse scientifico nelle nuove generazioni. Oltre alla scienza, si possono esplorare laboratori virtuali di coding (ambienti di programmazione online) e robotica educativa condivisa. I risultati attesi sono un aumento delle competenze STEM degli studenti di montagna e l’abbattimento del divario di opportunità rispetto ai coetanei di pianura[13][14].

- Storytelling territoriale con l’IA: progetto educativo-culturale che unisce tecnologia, apprendimento interdisciplinare e valorizzazione del patrimonio locale. Si propone di coinvolgere classi (soprattutto delle medie) nella creazione di uno storytelling digitale della Lombardia. Gli studenti, guidati dai docenti di lettere, storia e geografia, raccoglieranno leggende, storie e tradizioni locali (anche intervistando anziani del paese o attingendo dagli archivi). Successivamente, con l’aiuto di strumenti di IA generativa, trasformeranno questo materiale in prodotti digitali coinvolgenti: ad esempio, un chatbot addestrato sulla storia locale con cui dialogare, oppure un racconto interattivo multilingue (italiano e dialetto locale) arricchito da immagini create con AI art. Potranno creare podcast dove le voci narranti sono arricchite o modificate dall’IA per simulare personaggi storici, o realizzare mappe interattive “parlanti” che, grazie all’IA, raccontano aneddoti quando si clicca sui punti di interesse. L’output finale potrebbe essere presentato in un evento pubblico (magari una fiera digitale della montagna), restituendo alla comunità locale e ai turisti una nuova modalità di fruizione del territorio. Questa sperimentazione ha molteplici benefici: motiva gli studenti con un progetto autentico, li fa lavorare su competenze digitali, linguistiche e storico-sociali insieme, rafforza il legame identitario con il territorio e dimostra come l’IA possa servire a valorizzare e preservare la memoria di comunità piccole ma ricche di cultura. Inoltre il materiale prodotto rimarrà a disposizione delle scuole e degli enti locali (es. Pro Loco, biblioteche) come risorsa educativa permanente.

- Micro-tutoraggio e recupero personalizzato: in sinergia con le azioni di inclusione descritte, attivare formalmente un servizio di micro-tutoring diffuso per studenti con difficoltà, sfruttando l’IA. La sperimentazione potrebbe coinvolgere un intero Istituto Comprensivo montano: viene adottata una piattaforma intelligente (ad es. per il recupero di matematica e italiano) che ogni studente a rischio utilizzo quotidianamente per 15-20 minuti, magari a scuola durante l’orario di studio assistito. La piattaforma, attraverso esercizi mirati e feedback immediati, colma le lacune specifiche di ognuno. Nel contempo, un sistema di early warning analizza i dati generati e segnala ai docenti i casi che necessitano ulteriore intervento umano (es. ripetute difficoltà su un concetto chiave). Questa iniziativa sarà valutata in base ai miglioramenti concreti: note di scuola evidenziano come l’IA possa aiutare a intervenire precocemente sull’abbandono scolastico identificando i segnali di disagio in anticipo[11]. Nel progetto pilota si misurerà il tasso di miglioramento nelle materie oggetto di recupero e la riduzione di studenti con debiti formativi o ripetenze a fine anno. Se i risultati saranno positivi – ad esempio un sensibile aumento nelle valutazioni medie in matematica per il gruppo seguito dall’IA rispetto a un gruppo di controllo – si potrà estendere il modello di micro-tutoraggio a tutte le scuole montane della provincia, istituzionalizzandolo come parte integrante delle strategie di recupero. Questo approccio innovativo contribuirebbe a combattere la povertà educativa nelle aree interne, fornendo a ciascun alunno un supporto aggiuntivo costante e su misura delle proprie esigenze di apprendimento.

Formazione dei docenti contestualizzata

L’innovazione tecnologica è efficace solo se accompagnata da una solida formazione del personale docente. I docenti delle scuole di montagna necessitano di percorsi formativi mirati e flessibili, che tengano conto del loro carico di lavoro multi-disciplinare e delle peculiarità del contesto. Il piano prevede un modello blended di formazione – combinando incontri in presenza sul territorio, microlearning online e coaching personalizzato – sulla scorta di esperienze già condotte da INDIRE per le piccole scuole italiane[15].

Le azioni di formazione si articoleranno come segue:

- Workshop iniziali in presenza: all’avvio del piano (primi mesi dell’Anno 1) saranno organizzati seminari territoriali dedicati all’IA nella didattica. Ad esempio, un workshop introduttivo per dirigenti e insegnanti sulle potenzialità dell’IA educativa, con presentazione di casi d’uso pratici. Questo momento servirà a creare consapevolezza e interesse. Successivamente, seguiranno laboratori pratici per docenti (suddivisi per ordini di scuola) dove sperimentare direttamente gli strumenti: come funziona una piattaforma adattiva, come usare un assistente virtuale in classe, ecc. Questi incontri in presenza favoriscono anche la nascita di una community locale di docenti innovatori, facendo rete tra scuole vicine.

- Percorso di microlearning online: oltre ai workshop tradizionali, verrà messo a disposizione dei docenti un percorso di formazione online asincrono, composto da moduli brevi (10-15 minuti) fruibili comodamente secondo i propri tempi. I moduli tratteranno argomenti specifici (es. “Introduzione all’IA e machine learning”, “Strumenti di IA per creare quiz e mappe”, “Etica e AI in classe”, “Inclusione digitale: tool per DSA”) con video tutorial, dispense sintetiche e quiz di autovalutazione. Questo approccio di microlearning garantisce aggiornamento continuo senza gravare eccessivamente sull’orario di servizio. La piattaforma registrerà i progressi in modo da poter riconoscere badge o micro-certificazioni ai docenti che completano i vari moduli, incentivando la partecipazione.

- Coaching e affiancamento sul campo: ogni istituto comprensivo o polo montano avrà uno o più docenti coach/tutor per l’innovazione digitale, formati specificamente sull’IA (potranno essere docenti interni particolarmente esperti oppure figure esterne, ad esempio tutor formativi individuati tramite accordi con università o enti di ricerca). Questi coach supporteranno i colleghi durante l’anno scolastico: visite periodiche alle scuole per assistere nelle prime lezioni con IA, disponibilità per consulenza da remoto (via videochiamata) per risolvere problemi tecnici o metodologici, e aiuto nella pianificazione di attività didattiche che integrino le nuove tecnologie. In pratica, funzioneranno da “mentor digitali” sul territorio, assicurando che nessun insegnante si senta abbandonato di fronte alle novità. È previsto inoltre un sistema di peer coaching: i docenti sperimentatori della prima ora condivideranno le loro esperienze nei consigli di classe e forniranno esempi concreti ai colleghi.

- Comunità di pratica e rete Piccole Scuole: verrà promosso l’ingresso delle scuole montane nella Rete Nazionale “Piccole Scuole” di INDIRE, che offre scambio di buone pratiche, webinar e materiali dedicati alle scuole isolate[16]. Allo stesso tempo, a livello locale si costituirà una comunità online (es. gruppo Teams o piattaforma dedicata) dove i docenti coinvolti nel piano possano confrontarsi, condividere materiali prodotti, raccontare criticità e soluzioni trovate. Questa comunità di pratica servirà da vivaio di idee e da sostegno reciproco, rafforzando il capitale professionale sul territorio anche oltre la durata formale del progetto.

- Formazione avanzata e certificazioni: per garantire la sostenibilità, si identificheranno alcuni docenti “animatori digitali” o referenti IA in ogni scuola, che potranno accedere a formazione avanzata (es. corsi universitari, masterclass con esperti internazionali, Fiera Didacta). Ad esempio, INDIRE ha già avviato workshop sul design thinking con i docenti delle piccole scuole per co-creare soluzioni innovative[17]: esperienze del genere potrebbero essere replicate, coinvolgendo i nostri insegnanti in sessioni di progettazione partecipata di nuovi scenari educativi con l’IA. L’obiettivo è formare localmente alcune figure esperte che possano poi, terminato il progetto, continuare ad alimentare l’innovazione nelle proprie scuole (il cosiddetto effetto moltiplicatore). Infine, si incoraggerà il conseguimento di certificazioni digitali riconosciute (ad esempio “Educatore Digitale” su standard europei DigCompEdu) e verrà dato risalto, a livello di riconoscimenti pubblici, all’impegno dei docenti in questo percorso di crescita professionale.

In sintesi, il modello di formazione docenti sarà continuativo e sul campo: non un episodio spot, ma un accompagnamento lungo tutto il triennio. Questo garantirà che le competenze acquisite mettano davvero radici e che ogni docente si senta parte attiva del cambiamento e non semplice esecutore di direttive calate dall’alto.

Partner tecnici e collaborazioni attivabili

Per attuare con successo il piano è fondamentale costruire una rete di partnership con soggetti che possano apportare competenze, strumenti tecnologici e supporto scientifico. Di seguito i principali partner attivabili:

- Startup EdTech e Aziende specializzate in IA educativa: coinvolgere imprese innovative nel settore dell’educational technology. In Italia esistono realtà promettenti come Algor Education, una startup che ha sviluppato una piattaforma e-learning potenziata dall’IA[18], o come SuperLearn (assistenti virtuali intelligenti per la didattica) e altre aderenti al network EdTech Italia. Queste aziende possono fornire soluzioni pronte all’uso (piattaforme, software) da adattare alle scuole locali, spesso con formule di sperimentazione gratuita o a costi agevolati per progetti pilota. Possono anche supportare la formazione docenti con esperti interni e offrire assistenza tecnica continua. Il partenariato pubblico-privato con startup garantisce aggiornamento costante alle ultime innovazioni (che evolvono rapidamente) e può portare investimenti aggiuntivi sul territorio. Ad esempio, Algor Education potrebbe collaborare con alcune scuole montane per testare strumenti di semplificazione di testi per studenti con DSA, creando un caso d’uso da scalare poi a livello nazionale.

- Università e centri di ricerca: il coinvolgimento del mondo accademico assicura solidità scientifica alle iniziative e possibilità di valutazione rigorosa dell’impatto. Potenziali partner includono università lombarde come il Politecnico di Milano (eccellenza nell’IA e già attivo con osservatori sull’AI), l’Università degli Studi di Milano (che tramite il polo UNIMONT a Edolo è specializzata in tematiche montane), l’Università di Bergamo e di Pavia (per la formazione docenti e pedagogia), nonché atenei limitrofi in Veneto e Trentino che hanno programmi su didattica digitale nelle aree alpine. Inoltre, enti come il CNR-ITD (Istituto Tecnologie Didattiche) possono offrire consulenza metodologica. Queste istituzioni potrebbero accompagnare il progetto con ricerche azione e fornire esperti per i workshop formativi. In prospettiva, potrebbero nascere tesi di laurea o dottorato sul caso “Lombardia”, a beneficio di entrambi i lati: la scuola ottiene analisi e soluzioni avanzate, l’accademia può sperimentare in contesto reale. Importante anche la collaborazione con il Politecnico di Torino e altri centri che, nell’ambito del Centro Nazionale per l’IA (previsto dal PNRR) o di progetti europei, lavorano su applicazioni AI per la società.

- INDIRE e reti scolastiche nazionali: come già accennato, INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa) è da anni impegnato sul fronte delle piccole scuole e ha avviato una riflessione specifica sulle applicazioni dell’IA in questi contesti[19]. Una partnership con INDIRE potrebbe tradursi in: accesso ai loro toolkit metodologici per piccole scuole, partecipazione a progetti pilota nazionali, scambio con altre realtà simili (isole, piccole comunità). Ad esempio, Indire ha presentato a Didacta una metodologia di futures design guidata per docenti di piccole scuole sull’IA[17]; coinvolgerli significherebbe portare queste metodologie innovative anche in Lombardia. In aggiunta, si può collaborare con la rete nazionale Piccole Scuole (già citata) e con iniziative come eTwinning per gemellaggi europei: portare partner internazionali arricchisce le esperienze AI (magari scambiando pratiche con scuole rurali di altri Paesi).

- Enti locali, associazioni e partner territoriali: a livello locale, il progetto potrà contare sul supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale e Territoriale delle provincie coinvolte (UST) e di Regione Lombardia (che tramite la Strategia Aree Interne ha interesse a investire in istruzione). Importante coinvolgere fin da subito i Comuni e le Provincie: potranno contribuire co-finanziando alcune attività (es. acquisto device, premialità per docenti tutor) e facilitando gli aspetti organizzativi (es. trasporti per incontri in presenza, utilizzo di spazi pubblici per eventi). Anche le Comunità Montane locali e l’UNCEM (Unione Comuni Montani) sono interlocutori chiave per dare rilevanza istituzionale all’iniziativa. Sul fronte associazionistico, si potrebbero attivare collaborazioni con gruppi come l’Associazione DSCHOLA (network per la scuola digitale originario del Piemonte, ma attento alle aree montane) o con Fondazioni bancarie attive sul territorio (ad es. Fondazione Cariplo, che ha storicamente finanziato progetti scolastici e potrebbe vedere di buon occhio un intervento innovativo destinato alle aree montane). Infine, il settore privato locale: aziende tecnologiche con sede in provincia, oppure aziende non ICT ma interessate a sponsorizzare iniziative educative (es. nel turismo, nell’energia alpina). Un partner originale potrebbe essere, per i laboratori STEM virtuali, qualche impresa idroelettrica o agroalimentare locale disposta a far “visitare virtualmente” le proprie strutture agli studenti, fornendo così contenuti per esperienze immersive.

- Partner tecnologici per connettività e attrezzature: non va dimenticato l’aspetto infrastrutturale. Per garantire connessioni internet stabili e veloci in tutte le scuole, si potrà collaborare con operatori come Open Fiber (che sta portando la banda ultra-larga nei comuni montani grazie ai piani BUL) o con provider locali. Inoltre, aziende come TIM o Vodafone hanno programmi CSR per la scuola digitale e potrebbero contribuire con dotazioni di SIM dati o sconti. Sul fronte device, accordi quadro con fornitori di hardware (tablet, notebook rugged per ambienti di montagna) possono ottimizzare i costi. E partner come Microsoft (che ha un programma per le “Scuole Innovative”) o Google for Education potrebbero dare supporto in termini di software e formazione all’uso delle rispettive piattaforme AI e cloud.

Coinvolgendo questo ecosistema variegato di partner, il piano potrà contare su risorse, competenze e visibilità molto maggiori di quelle ottenibili dai singoli attori scolastici in isolamento. In più, si creerà attorno al progetto una sorta di “alleanza per le scuole di montagna”, fondamentale per garantire sostenibilità dopo il periodo iniziale: le startup vedranno opportunità di mercato, le università un laboratorio permanente, gli enti locali un investimento con ricadute sul territorio, le scuole non si sentiranno sole ma parte di una trasformazione più ampia.

Fonti di finanziamento attivabili

L’attuazione di un piano biennale/triennale di questa portata richiederà risorse finanziarie dedicate. Fortunatamente, diverse linee di finanziamento – europee, nazionali e regionali – sono attivabili a supporto delle aree interne e dell’innovazione digitale nella scuola. In questa sezione si elencano le principali fonti cui attingere, che idealmente verranno combinate per coprire i vari capitoli di spesa (formazione, infrastrutture, strumenti, etc.):

- Fondi per le Aree Interne e Montane (Strategia Nazionale Aree Interne – SNAI e Fondo Montagna): molte provincie montane rientrano nelle aree oggetto di attenzione della SNAI, un programma governativo volto a rilanciare i territori periferici. Recentemente, nella nuova Strategia per la Montagna Italiana (SMI), è stata riconosciuta come priorità proprio il contrasto alla dispersione scolastica nelle aree montane, inserendolo tra gli assi di finanziamento del Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane[22][8]. Un emendamento approvato nel 2025 ha allocato 50 milioni di euro aggiuntivi per interventi nelle scuole di montagna, tra cui il potenziamento delle infrastrutture scolastiche, servizi di trasporto dedicati e la digitalizzazione delle scuole montane[23]. Le provincie potranno presentare progetti a valere su questi fondi nazionali, ad esempio per finanziare la rete di aule connesse tra piccoli plessi, o per borse di studio tecnologiche agli studenti (dotazioni individuali) in situazione di disagio socio-economico. A livello regionale, Lombardia potrebbe co-finanziare iniziative tramite il Fondo aree interne o specifici bandi per comuni montani (spesso in collaborazione con ANCI e UNCEM).

- FSE+ (Fondo Sociale Europeo Plus) e Programmi Operativi Regionali: Il nuovo ciclo di fondi strutturali 2021-2027 offre opportunità nel campo dell’istruzione e inclusione. In particolare, il FSE+ gestito dalla Regione Lombardia prevede misure per la formazione continua, l’adeguamento delle competenze digitali e l’inclusione sociale. Si potranno creare progetti FSE ad hoc per finanziare la formazione docenti (es. un progetto provinciale di aggiornamento professionale su didattica digitale e IA, con copertura dei costi di tutor, piattaforme e magari incentivi ai partecipanti), oppure per attività extra-curriculari con studenti (laboratori pomeridiani STEM, percorsi orientamento) soprattutto rivolte a categorie fragili. Anche il FESR (Fondo Europeo Sviluppo Regionale), attraverso il Programma Regionale Lombardia, può contribuire su aspetti infrastrutturali: per esempio dotare tutte le scuole di un laboratorio mobile (carrelli con tablet, kit robotica) o migliorare la connettività Wi-Fi interna ed esterna. In passato, i PON Scuola (programma operativo nazionale) hanno finanziato tanti istituti per ambienti digitali: il nuovo PR (Programma Regionale) potrà avere bandi simili, ai quali gli istituti dovranno partecipare attivamente. Un vantaggio di queste fonti europee è la stabilità a medio termine: i progetti possono durare vari anni, perfettamente in linea con il piano triennale proposto, e sostenere fasi successive (es. eventuale prosecuzione oltre il 2027 con un nuovo ciclo di fondi).

- Altri fondi e co-finanziamenti: oltre alle grandi voci sopra citate, vi sono ulteriori possibilità da esplorare:

- Bilanci scolastici e Fondo d’Istituto: le scuole possono destinare una parte dei fondi di istituto alle attività del piano, specialmente per piccole spese operative (materiali di consumo, ore aggiuntive per i coordinatori interni).

- Contributi di Fondazioni e CSR aziendale: come accennato, Fondazione Cariplo e altre fondazioni bancarie hanno linee per l’educazione e l’innovazione; presentare il progetto potrebbe attirare donazioni o grant. Anche aziende locali o nazionali (ad es. del settore tech) potrebbero sponsorizzare parti del progetto nell’ambito della Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR), ottenendone visibilità positiva.

- Progetti Europei mirati: ad esempio Erasmus+ (partenariati per scambio buone pratiche, da usare per gemellaggi con scuole rurali di altri Paesi), oppure Horizon Europe e altri bandi di ricerca/innovazione sull’IA applicata (in partnership con università, se il progetto volesse avere una componente di ricerca).

- Piani nazionali e regionali post-2026: guardando oltre il PNRR, il Ministero dell’Istruzione (oggi MIM) potrà lanciare nuovi programmi di finanziamento (sulla scia di “Scuola Digitale” o altri); la Regione Lombardia dal canto suo potrebbe attivare fondi speciali per la montagna intelligente (ad esempio attraverso il nuovo disegno di legge sulla montagna in discussione, che prevede investimenti sul digitale nelle aree interne[24]).

In concreto, la cabina di regia del piano (vedi governance nella sintesi) dovrà predisporre un budget plan integrato, combinando le fonti sopra, e magari prevedere un cofinanziamento locale (anche simbolico) per dare più forza alle richieste di contributo esterno. Ad esempio, un mix plausibile potrebbe essere: PNRR per dotazioni tecnologiche e formazione iniziale; Fondi Aree Interne per progettazione e coordinamento; FSE+ per formazione continua e orientamento; contributo Provincia/Comuni per coprire costi di trasporto e connectivity; sponsorizzazione privata per premi agli studenti e manutenzione attrezzature.

L’importante è agganciare gli obiettivi del piano agli obiettivi dei finanziatori: ad esempio, ridurre la dispersione scolastica (priorità nazionale SMI), migliorare competenze digitali (priorità PNRR e FSE), promuovere parità di accesso all’istruzione (priorità fondi sociali), innovare la didattica (priorità MIUR). Facendo emergere questa coerenza, reperire i fondi sarà più agevole, in quanto il progetto si pone chiaramente in linea con le politiche educative attuali.

Metriche di impatto e indicatori di risultato

Per verificare l’efficacia del piano e rendicontare a stakeholder e finanziatori i progressi, verrà definito un insieme di metriche di impatto chiave. Di seguito gli indicatori principali proposti, legati agli obiettivi strategici di riduzione dell’isolamento, miglioramento delle competenze e aumento della retention scolastica, ai quali si aggiungeranno ulteriori indicatori operativi:

- Riduzione dell’isolamento:

- indicatori di collaborazione e apertura: numero di classi in rete attivate tra scuole diverse (gemellaggi virtuali) e frequenza degli incontri didattici condivisi a distanza. Obiettivo: almeno 1 collegamento/mese per ogni scuola aderente dal secondo anno.

- partecipazione comunitaria: coinvolgimento di studenti e docenti in progetti interscolastici o con partner esterni. Misurabile attraverso il conteggio di progetti con altre scuole o enti e il numero di studenti coinvolti (target: +50% rispetto alla situazione iniziale).

- percezione di appartenenza: risultati di questionari anonimi a studenti, docenti e genitori sul senso di isolamento vs. connessione. Obiettivo: miglioramento significativo nelle risposte relative a “Mi sento collegato ad altre realtà oltre la mia scuola” dal baseline (Anno 1) a dopo 3 anni.

-

- accessibilità digitale: percentuale di plessi scolastici connessi a banda ultralarga e copertura Wi-Fi adeguata. Si punta al 100% dei plessi montani cablati (anche grazie al PNRR) entro il secondo anno[25].

- miglioramento delle competenze degli studenti:

- competenze di base (Italiano, Matematica, Inglese): andamento dei risultati degli studenti nelle prove standardizzate (ad esempio INVALSI) e nelle valutazioni periodiche scolastiche. Confronto anno su anno e rispetto alla media regionale/nazionale. Target: riduzione del gap iniziale se presente, o incremento punteggi di almeno il 5-10% in 3 anni nelle materie oggetto di interventi IA.

- competenze digitali e STEM: numero di studenti che acquisiscono certificazioni digitali (ECDL, ICDL, corsi coding) o che partecipano con esito positivo a gare/contest STEM. Misurare anche l’aumento di iscritti a indirizzi tecnici/scientifici dopo la terza media come effetto indiretto. Obiettivo: raddoppiare in 3 anni gli studenti certificati digitalmente e aumentare del X% (da definire) l’orientamento verso studi STEM.

- soft skill e collaborazione: valutazione qualitativa, tramite osservazione e rubric, di competenze trasversali come problem solving, autonomia, capacità di collaborazione a distanza. Queste rilevazioni più qualitative potranno avvenire con rubric di competenza compilate dai docenti a inizio e fine anno. Ci si attende un miglioramento soprattutto nei gruppi coinvolti in lavori di rete.

-

- competenze specifiche su IA: numero di studenti formati sui concetti base di IA (ad esempio che hanno seguito moduli dedicati) e percezione del livello di comprensione dell’IA misurata via questionari. Entro il terzo anno, il 100% degli studenti di scuola secondaria di II grado coinvolti dovrà aver ricevuto almeno un modulo formativo su AI, e l’80% degli studenti di terza media dovrà saper descrivere cos’è l’intelligenza artificiale in modo semplice.

- Aumento della retention scolastica (riduzione dispersione):

- tasso di dispersione scolastica: monitorare annualmente l’indicatore di abbandono nel passaggio tra cicli (es. quanti studenti non si iscrivono alle superiori) e durante il ciclo (abbandoni in corso d’anno o bocciature con mancata reiscrizione). L’obiettivo è ridurre la dispersione nelle scuole coinvolte al di sotto del 10% in 3 anni, partendo da valori che in alcune aree montane superano il 20%[8]. Un trend in calo costante sarebbe già indicativo di successo.

- continuità didattica: misurare proxy come il numero di giorni di assenza non coperti (es. plesso chiuso per mancanza insegnante) o la % di posti docenti scoperti. L’IA può aiutare garantendo supplenze virtuali o materiali autoprodotti per studenti. Si punta a ridurre a zero le giornate di istruzione perse per cause organizzative.

- tasso di trasferimento: monitorare quanti studenti lasciano la scuola locale per iscriversi in istituti di fondovalle o città, per motivi non legati a traslochi familiari. Un successo del piano vedrebbe più famiglie scegliere di restare nelle scuole di prossimità perché percepite come di qualità. Un indicatore potrebbe essere la stabilità o l’aumento degli iscritti nelle prime classi di ogni ordine in valle (es. mantenere aperte le prime elementari in tutti i plessi storici).

-

- soddisfazione e benessere: anche se meno tangibile, è importante misurare il clima scolastico. Attraverso interviste e questionari strutturati, rilevare il grado di soddisfazione di studenti e genitori verso la scuola. Un incremento in item come “La scuola mi supporta nel mio percorso” o “Consiglierei questa scuola” sarà indice di maggiore fiducia e quindi minore rischio di abbandono.

- Indicatori di attuazione del progetto: oltre agli impatti, vanno tenuti sotto controllo alcuni KPI operativi che mostrano l’implementazione del piano:

- numero di docenti formati e ore di formazione erogate (target: 100% dei docenti coinvolti con almeno 20 ore formazione in 2 anni).

- numero di scuole e classi coinvolte nelle sperimentazioni (target: almeno 5 istituti nel primo anno, 15 nel secondo).

- investimenti effettuati vs pianificati (assorbimento dei fondi disponibili).

- numero di partner attivati e valore delle risorse aggiuntive apportate (in kind o finanziarie).

Tutti questi dati saranno raccolti da un apposito sistema di monitoraggio gestito a livello provinciale/regionale (es. dall’USR/UST o da un comitato di pilotaggio). Verranno prodotti report annuali per valutare i progressi. In caso alcuni indicatori risultino sotto le aspettative, il piano prevede momenti di revisione delle azioni (feedback loop) per correggere la rotta. Ad esempio, se dopo il primo anno l’adesione docente alla formazione fosse bassa, si potrebbero introdurre incentivi o modificare l’offerta formativa. Oppure, se non si rilevassero miglioramenti nei risultati degli studenti in una disciplina, andrebbe approfondito se lo strumento IA scelto è adeguato o se serve più formazione metodologica ai docenti.

In definitiva, le metriche di impatto garantiranno trasparenza e responsabilità, comunicando a tutti (istituzioni, comunità, finanziatori) l’effetto concreto del progetto – ad esempio mostrando, con numeri e evidenze, come grazie all’IA e alle nuove metodologie gli studenti stiano migliorando le proprie competenze e abbiano meno necessità di lasciare il territorio per avere un’istruzione di qualità.

Cronoprogramma degli interventi

Di seguito si sintetizza, in formato tabellare, un possibile cronoprogramma triennale delle principali azioni del piano:

| Fase / Periodo | Azioni Principali |

| Preparazione (6 mesi pre-piano) (Prima metà Anno 1) | – Costituzione cabina di regia progetto (Dirigenti, Enti locali, Partner)– Mappatura iniziale bisogni (infrastrutture, formazione, studenti a rischio)– Reperimento fondi e autorizzazioni (presentazione progetto a USR, Regione, accordi partenariato)– Avvio acquisti strumentazione di base (connettività, device) |

| Anno 1 – Avvio Sperimentazioni (Seconda metà Anno 1) | – Formazione iniziale docenti (workshop introduttivi territoriali)– Attivazione piattaforme adattive in scuole pilota (Didattica)– Avvio progetto Pluriclasse IA in 2-3 scuole (Inclusione/Didattica)– Lancio orientamento digitale (sviluppo portale orientamento con IA – fase progettazione)– Implementazione strumenti inclusivi (es. sintesi vocale) per BES individuati– Monitoraggio baseline indicatori (raccolta dati iniziali competenze, isolamento, ecc.) |

| Anno 2 – Estensione e Consolidamento | – Estensione utilizzo IA didattica ad altre classi (nuove scuole aggiunte al progetto)– Avvio laboratori virtuali STEM con primi test classi connesse (Didattica)– Lancio piattaforma di orientamento AI per studenti di terza media e superiori (Orientamento)– Sviluppo contenuti di storytelling territoriale da parte degli studenti (Orientamento/identità)– Formazione continua docenti (microlearning + coaching in corso d’anno)– Incontri periodici di community pratica docenti (condivisione esperienze)– A metà anno 2: valutazione intermedia (report) e eventuali aggiustamenti piano |

| Anno 3 – Integrazione e Valutazione | – Integrazione formale nel PTOF di strumenti e metodologie efficaci (sostenibilità oltre progetto)– Raggiungimento copertura totale: tutte le scuole montane dotate di kit digitale di base e docenti formati– Eventuale scalabilità: coinvolgimento scuole rimanenti in provincia o lancio progetto simile per aree collinari/periferiche– Evento finale territoriale di diffusione risultati (con condivisione best practice anche a livello regionale/nazionale)– Valutazione finale impatto su competenze studenti, tassi dispersione, soddisfazione (report conclusivo con dati vs obiettivi) |

(Il cronoprogramma sopra indicato è flessibile e potrà essere dettagliato ulteriormente in base ai calendari scolastici e alla tempistica di arrivo dei finanziamenti. È importante tuttavia mantenere la sequenza: prima costruire le basi – formazione e infrastrutture – poi espandere le attività e infine consolidare e rendere strutturali i cambiamenti.)

Sintesi finale e prospettive

In conclusione, questo documento ha delineato un piano operativo e dettagliato per guidare l’adozione dell’Intelligenza Artificiale nelle scuole di montagna della Lombardia, rivolto ai dirigenti scolastici e agli enti locali come proposta strategica territoriale. Attraverso una chiara contestualizzazione iniziale, si è compreso come le scuole montane abbiano bisogni peculiari – dalla gestione delle pluriclassi all’inclusione, dalla lotta alla dispersione all’orientamento – che possono trovare risposta in strumenti e approcci innovativi basati sull’IA. Il piano, organizzato su un orizzonte di 2-3 anni, prevede azioni concrete e calendarizzate: dall’introduzione graduale di piattaforme adattive e tutor virtuali in classe, a sperimentazioni pionieristiche come i laboratori STEM virtuali e lo storytelling territoriale, fino allo sviluppo di sistemi di analisi dei dati educativi per personalizzare i percorsi di ogni studente.

Un elemento chiave emerso è la necessità di sostenere i docenti con una formazione mirata e contestualizzata: per questo si propongono workshop sul campo, microlearning online e coaching continuo, così da accompagnare gli insegnanti nel cambiamento senza lasciare nessuno indietro[15]. Il coinvolgimento attivo dei docenti non solo garantisce competenza nell’uso delle tecnologie, ma li rende protagonisti – attraverso comunità di pratica e co-progettazione – di una nuova didattica montana innovativa e inclusiva.

Abbiamo identificato i partner tecnici e istituzionali da attivare: startup EdTech pronte a fornire soluzioni AI su misura[18], università ed enti di ricerca per dare fondamento scientifico e valutativo all’iniziativa, reti nazionali come INDIRE Piccole Scuole per collegarsi a un movimento più ampio[19], e naturalmente gli attori locali (Comuni, Provincia, Regione, fondazioni) il cui apporto è essenziale per radicare il progetto nel tessuto socio-economico locale. In parallelo, sono state evidenziate diverse fonti di finanziamento disponibili: dal PNRR con il programma Scuola 4.0 (occasione storica da cogliere subito)[20], ai fondi dedicati alle aree interne e montane recentemente rafforzati (segno di una volontà politica di investire sul futuro di questi territori)[8][23], fino ai programmi europei FSE+ e ad altre risorse complementari. Una combinazione accorta di tali fondi potrà coprire i costi del piano, facendone un esempio virtuoso di utilizzo di finanziamenti per obiettivi concreti e misurabili.

Su quest’ultimo punto, il piano ha infatti definito metriche di impatto chiare: ridurre l’isolamento delle scuole (collegandole in rete e aumentando la partecipazione comunitaria)[7], migliorare le competenze degli studenti (sia di base sia digitali) e abbattere la dispersione scolastica sotto i livelli di guardia[8]. Raggiungere questi traguardi significherà, in termini pratici, aver migliorato la vita scolastica di centinaia di bambini e ragazzi di montagna: aver dato loro più opportunità, più stimoli, più supporto personalizzato, senza dover rinunciare al privilegio di crescere nel proprio territorio.

Questo piano strategico, presentato in ambito istituzionale, ambisce a ottenere il sostegno convinto di tutti gli attori del territorio: dirigenti scolastici, amministratori locali, insegnanti, famiglie. Esso si pone non come un progetto “calato dall’alto”, ma come un percorso condiviso e adattabile, che richiederà collaborazione interistituzionale e partecipazione attiva. La Lombardia, con le sue valli e comunità scolastiche, può diventare un laboratorio di innovazione didattica riconosciuto a livello nazionale, dimostrando come la tecnologia avanzata e l’IA possano essere messe al servizio delle piccole scuole, trasformando quelli che erano limiti (distanza, isolamento, classi multiserie) in punti di forza di una nuova idea di educazione, più inclusiva, cooperativa e radicata nei valori locali.

Investire oggi in questo piano significa gettare le basi perché le scuole di montagna abbiano un futuro e possano continuare la loro preziosa missione educativa per le prossime generazioni, mantenendo vivo il presidio culturale in ogni angolo della nostra regione. I prossimi passi consisteranno nell’attivare formalmente il progetto, reperire le risorse necessarie e avviare le prime azioni già dal prossimo anno scolastico, con un monitoraggio attento e trasparente. La sfida è ambiziosa ma, come delineato, è perfettamente alla portata se affrontata in modo sistemico e con il contributo di tutti. La scuola del futuro in montagna inizia ora: con coraggio, visione e la giusta dose di innovazione, la Lombardia può porsi all’avanguardia nell’educazione digitale e inclusiva, senza mai perdere la propria identità e anzi arricchendola grazie alle opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale.

Sintesi in punti chiave: Scuole connesse e innovative, docenti formati e supportati, studenti coinvolti e inclusi, comunità locali partecipi e orgogliose. Questo, in estrema sintesi, è l’orizzonte a cui tende il piano presentato. Con l’impegno congiunto di istituzioni scolastiche e amministrazioni del territorio, l’Intelligenza Artificiale diventerà non un fine, ma un mezzo potente per garantire qualità, equità e continuità educativa alle scuole di montagna della Lombardia, in un percorso che potrà ispirare molte altre realtà simili nel resto d’Italia.

Gianfranco Bordoni e Daniela Colombera

Piano strategico per l'introduzione dell'AI nelle scuole di montagna