Un tempo il sapere era faticoso. Dovevi cercare in biblioteca, fotocopiare pagine di enciclopedie che odoravano di muffa e pazienza, chiedere lumi al prof più burbero e burbero era meglio, perché almeno rispondeva.

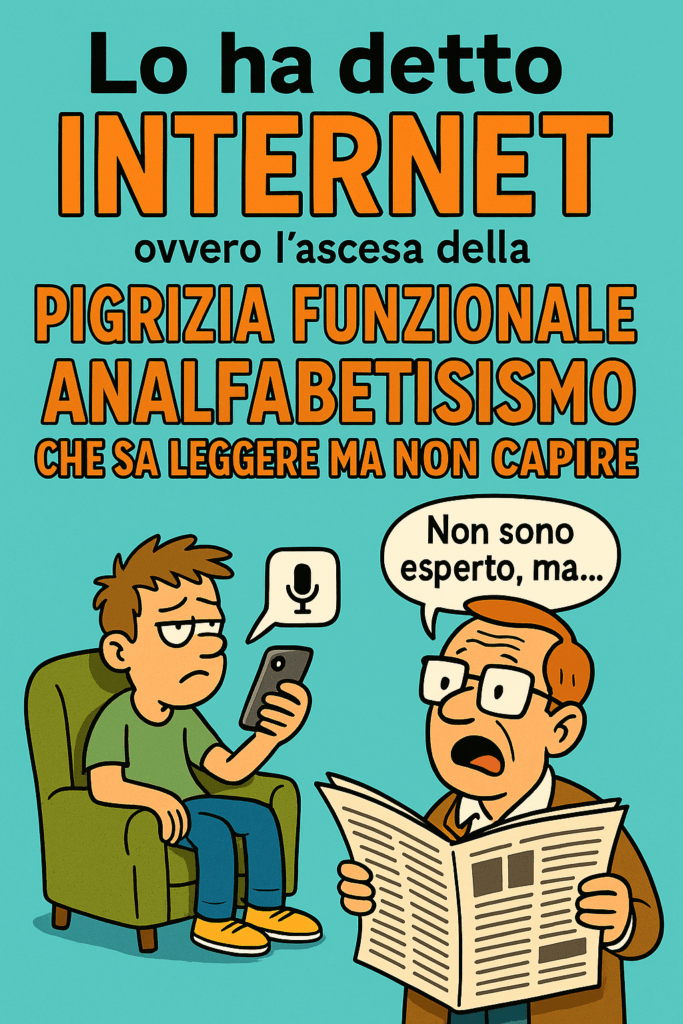

Oggi basta un click e ci illudiamo di sapere tutto. Ma sapere tutto, senza capire nulla, è il tratto distintivo dell’epoca in cui viviamo. Benvenuti nell’età d’oro della pigrizia funzionale e dell’analfabetismo funzionale 2.0, aggiornato e compatibile con tutti i social.

La pigrizia funzionale: quando la mente si mette in smart working permanente

La pigrizia funzionale non è inattività. È outsourcing cognitivo. È quella condizione comoda in cui la mente non si sforza perché tanto lo farà qualcun altro. O qualcosa d’altro.

Il navigatore ti dice dove andare, ChatGPT ti scrive le mail, Alexa ti ricorda di bere l’acqua (ma solo se lo hai chiesto con tono gentile). E tu?

Tu assisti alla tua vita come spettatore passivo di un tutorial che qualcun altro sta seguendo.

Hai bisogno di leggere un articolo? Guarda un video di 15 secondi che lo “riassume” in modo errato ma veloce.

Ti viene chiesto un parere? Copia e incolla quello più condiviso.

Il tutto con un tocco: veloce, senza pensare. Perché pensare è lento, e oggi è un difetto.

L’analfabetismo funzionale: quando saper leggere non basta

Chi è l’analfabeta funzionale? È quello che legge una legge ma pensa sia una barzelletta.

È quello che apre un articolo su “L’intelligenza artificiale distruggerà il mondo?” e risponde “Sì, lo sapevo! Lo dice anche Istagram.”

È il lettore che sa cosa sono le parole, ma non sa cosa significano.

È il cittadino che vota, ma non capisce cosa ha votato. È il genitore che urla alla scuola di cambiare perché “lo ha letto su una catena WhatsApp”.

E guai a correggerlo. Perché, attenzione: l’analfabetismo funzionale è anche permaloso.

Quando i due si incontrano…succede la catastrofe.

La pigrizia non cerca.

L’analfabetismo non capisce.

Insieme diventano il carburante perfetto per disinformazione, complottismi, bullismo digitale e… sì, anche per certe riunioni di condominio.

È la generazione del “Lo ha detto Internet”, “Me lo ha detto un amico”, “Non sono esperto, ma…”.

Ed è in quel momento che la scuola, la cultura, la coscienza critica devono alzare la mano, non per chiedere il permesso, ma per dire: “No, aspetta, ragioniamo.”

Che fare? (Senza citare Lenin)

- Re-insegnare la fatica del capire.

Leggere davvero. Approfondire. Chiedere “perché?” anche quando nessuno vuole rispondere. - Coltivare il dubbio come competenza.

Non come insicurezza, ma come motore della conoscenza. - Educare all’interpretazione.

Non solo al contenuto, ma al contesto, all’autore, all’intento. - Premiare chi si pone domande, non solo chi ha risposte.

Perché l’IA può già rispondere. Ma domandare con intelligenza è ancora umano.

La buona notizia?

Siamo ancora in tempo.

Ogni classe, ogni aula, ogni spazio educativo può diventare una palestra contro la superficialità digitale.

E possiamo farlo con ironia, con spirito critico, con quella leggerezza profonda che fa ridere e pensare insieme.

La scuola non è (solo) il luogo dove si insegna a leggere. È il luogo dove si insegna a capire.

E oggi, capire è un atto rivoluzionario.

Nota finale: Se sei arrivato fino a qui e hai letto tutto…non sei pigro funzionale.

E, se hai anche capito, sei già parte della resistenza.